Los relatos de este blog abordan temas intensos y emocionalmente delicados. Si estás pasando por un momento difícil o eres especialmente sensible, considera si es el momento adecuado para leer. Escúchate. Cuídate.

No pudo encontrar a Dios en la Biblia y lo buscó en los números. El miedo a la muerte.

Este relato está inspirado en la historia de John Venn, matemático y lógico inglés del siglo XIX que, tras convertirse en pastor anglicano, abandonó la sotana para dedicarse a las matemáticas. Venn es el inventor del diagrama que lleva su nombre y que representa los conjuntos en forma de círculos y elipses.

El brillo de su sonrisa parecía compensar la tenue luz de aquellas lámparas de aceite.

Se mantenía a pocos centímetros del umbral. La puerta estaba abierta de par en par, pero, si hubiera estado cerrada, no habría tenido ningún problema en espiar por la cerradura.

Cada año esperaba ese momento con ansiedad, como los niños con los regalos de Navidad. Era el primer día del curso de sastrería.

Una gran sala con decenas y decenas de chicos que no sabían hacer nada, ni siquiera ser niños. Y entonces, de repente, se encontraban con que tenían que pasar un hilo por el ojo de una aguja.

Como todas las cosas que parecen sencillas, nunca lo son.

Tenían que sujetar el extremo del hilo entre las puntas del índice y el pulgar de la mano izquierda. El hilo debía desaparecer casi por completo bajo los dedos, que luego se abrían lentamente. Como hacen dos labios dispuestos a dar un beso.

Al mismo tiempo, la mano derecha acercaba el ojo de la aguja al hilo que reaparecía lentamente. Pasaba sin esfuerzo.

Por suerte, el primer día del curso es también el más alejado de la meta de la destreza manual. En esa torpeza juvenil, él veía una gracia superior a la más armoniosa de las danzas.

Sonreía.

Sin embargo, lo que le hacía reír eran aquellos que llamaban a su instituto “la escuela de los mendigos”. Como hombre que había vivido mucho, podía admitir sin lugar a dudas que ningún otro apodo le parecía más cierto que ese.

«La verdad solo duele a quienes la rechazan, pero si se está dispuesto a aceptarla con los brazos abiertos, se acaba riéndose de uno mismo», pensaba.

Nunca había dado la espalda a la verdad, también porque la suya era demasiado incómoda. Aunque hubiera querido, no habría podido.

Sabía bien que a ciertos jóvenes solo se les concedían dos caminos: aprender a coser los trajes que veían llevar a quienes podían permitírselos o dejar en calzoncillos a quienes los compraban.

Ahora bien, si esas personas bien vestidas habían encontrado tiempo para inventarse un apodo para su instituto, significaba que, mientras tanto, no les había pasado nada tan grave.

Le gustaba pensar que eso también era en parte mérito suyo.

Para un pastor anglicano de las afueras, era normal pensar así. Ayudar a los “últimos” logrando amar a los “primeros” era una de las formas más comunes de honrar la túnica.

Y él amaba a los primeros, pero nunca hubiera deseado que los últimos a los que ayudaba se convirtieran en ellos. Tendía una mano a los últimos para que se convirtieran en preantepenúltimos o antepenúltimos. Nunca en primeros.

No es que no deseara lo mejor para esos chicos con aguja e hilo. Sin embargo, temía que, si los empujaba más allá de lo que eran, Aquel a quien dirigían sus súplicas los repudiaría como hijos Suyos.

Como pastor anglicano acostumbrado a arrancar a los jóvenes de los vicios de la calle, había dedicado su obra más a hacer el bien que a hacer resonar su voz bajo las bóvedas de una catedral. Hacía tiempo que no leía la Biblia, pero una noche se encontró releyendo el Antiguo Testamento: Génesis 11, la torre de Babel.

Le pareció leer ese pasaje por primera vez.

Una historia ambientada en una época en la que todos los hombres compartían la misma tierra y hablaban la misma lengua. Vivían como un solo pueblo. Unidos.

Decidieron construir una torre «cuya cima llegara al cielo». Pero esto no le gustó al Señor, que dijo:

«Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma; esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr.Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos». El Señor dispersó a los hombres por toda la tierra.

Era el primer día del curso de sastrería y observaba a esos chicos. Sonreía. Y sabía que la mayoría de ellos tenían padres que se habían ido a luchar contra pueblos de tierras lejanas, que hablaban una lengua diferente a la suya. No regresaron.

También sabía que esos chicos, que dirigían sus súplicas a Él, y solo a Él, eran las primeras víctimas de la violencia, la indiferencia y el pecado. Sufrían sin tener culpa alguna.

«¿Por qué dispersaste a los hombres confundiendo sus lenguas?», se preguntaba. «¿Acaso no te gustaba que construyeran una torre que tocara el cielo? ¿Te pareció un acto de arrogancia? ¿De hybris?».

Estas preguntas lo atormentaban. No podía entender por qué su Señor había castigado a aquellos que Él mismo había creado. ¿Acaso no podía imaginar que los seres creados a su imagen y semejanza intentarían construir esa torre?

«¿De verdad el Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, no podía prever lo que los hombres harían en virtud de las capacidades que Él mismo les había dado?», seguía preguntándose.

«Y aunque realmente hubieran pecado de arrogancia, al menos se tendían hacia el cielo, se tendían hacia Ti… ahora se hunden en el pecado».

Y así fue como aquel pastor anglicano de las afueras llegó a una conclusión: al Señor no le gustan los “primeros”. Creó un pueblo de primeros solo para castigarlos Él mismo.

A sus ojos, la humanidad se dividía en despreciados y renegados. Los “últimos” eran despreciados por los “primeros”, mientras que estos eran renegados por Aquel que los creó.

Con el tiempo, sin embargo, esta conclusión pesaba cada vez más en su conciencia, hasta volverse insostenible. Abandonó la túnica, diciendo:

«El Señor une, no divide».

Ahora tenía que volver a encontrar el Verbo. Tenía que encontrar las Sagradas Escrituras auténticas, no contaminadas por la absurdidad de la opinión humana que, según él, había acabado por deformar la idea original en la que debía basarse la fe.

Pero por mucho que buscara, no había ningún texto que, a lo largo de los milenios, no hubiera pasado de mano en mano. Las palabras eran desfiguradas o distorsionadas según los caprichos e intereses de los autoproclamados profetas.

Empezó a pensar en un lenguaje ideal. Universal. Un lenguaje que no estuviera compuesto por palabras que pudieran ser malinterpretadas. Un lenguaje que no expresara ideas que pudieran ser torcidas por la opinión ajena. Pensaba en un lenguaje tan universal que no necesitara ser explicado, ya que era capaz de legitimarse con sus propias leyes.

Buscaba una “nueva Biblia” que fuera capaz de reunir a las personas que en el Antiguo Testamento habían sido divididas de forma descabellada.

La encontró. Era la matemática.

No tardó mucho en dejarse fascinar por el “conjunto”, un concepto matemático tan simple que le parecía sagrado.

¿Y cómo no iba a parecerle sagrado? El mundo en el que vivía no era más que un conjunto de muros y barreras.

Lenguas incomprensibles, fronteras con alambradas y trincheras, fanatismos religiosos de todos los colores y formas, segregación racial y esclavitud.

Anhelaba encontrar un principio o una ley capaz de reunir a todos los hombres que parecían tan irremediablemente divididos.

«¿Cómo puedo recrear Babel?», se preguntaba.

Encontró la respuesta en una propiedad de los conjuntos, conocida como la “propiedad característica”.

Durante su labor pastoral, había visto cómo se dividía a las personas en ricos y pobres, buenos y malos, cristianos y musulmanes, blancos y negros, ingleses y franceses.

Y luego estaban los “primeros” y los “últimos”.

Cuando se enteró de la “propiedad característica” de los conjuntos, un escalofrío le recorrió la espalda, porque todas esas diferencias se consideraban “irrelevantes”.

De hecho, para crear un conjunto y llenarlo con elementos, es “irrelevante” que tengan la misma naturaleza o que sean similares entre sí. Y el orden de los elementos es igualmente “irrelevante”.

«No hay primeros ni últimos», suspiraba.

Lo único necesario para poder crear un conjunto era establecer una característica que los uniera a todos, pero no cualquiera. Tenía que ser una característica cuya certeza fuera absoluta. A salvo de la ambigüedad, de la relatividad de las opiniones o de la trampa de las interpretaciones.

Al principio no le resultó fácil. Intentó unir a los hombres basándose en el principio de la bondad y la justicia. Fracaso total.

«Aun admitiendo que sea posible definir con certeza lo que es bueno y justo, el hombre es débil e imperfecto. Acabará cometiendo un error. Al cometer una injusticia, aunque solo sea por un segundo, aunque sea con el pensamiento, negaría la propiedad característica que dejaría de ser absoluta. El conjunto se disolvería y Babel volvería a ser destruida», pensaba para sí mismo.

Lo mismo ocurría con la fe, el perdón, la debilidad, el valor y la cobardía. El amor y el odio. Nada de lo que pudiera llamarse “humano” parecía adecuado para satisfacer la propiedad característica, excepto la muerte.

De repente, se sintió invadido por un sentimiento que hasta entonces le era desconocido: la ira. Volcó la mesa en la que escribía sus notas.

Con el mismo fervor con el que un indigente se tira al suelo para recoger las monedas de oro que le lanza sin esfuerzo ni pasión un rico benefactor, él se tiró al suelo. Cogió las hojas y la Biblia que había caído un poco más lejos. Lo arrojó todo a la chimenea encendida.

La única “característica” que le permitiría reunir a la humanidad en un solo conjunto era su propio fin.

Tenía el presentimiento de que ese Señor descrito en el Génesis lo estaba mirando y se burlaba de él, riéndose a carcajadas.

Agotado, se quedó dormido en el suelo.

Al despertar, tuvo una intuición. La muerte satisfacía la propiedad característica, en cuanto principio absoluto y claro. Reunir a la humanidad aún era posible, Babel aún podía existir; aunque no por mucho tiempo.

«Siempre mejor que la eterna injusticia en la que Has decidido sumirnos», se dijo a sí mismo.

Se levantó del suelo y volvió a colocar la mesa. Consiguió más hojas, después de recoger el tintero. Luego escribió:

A∪B={x∣[PA (x)∨PB (x)]∧x<M}

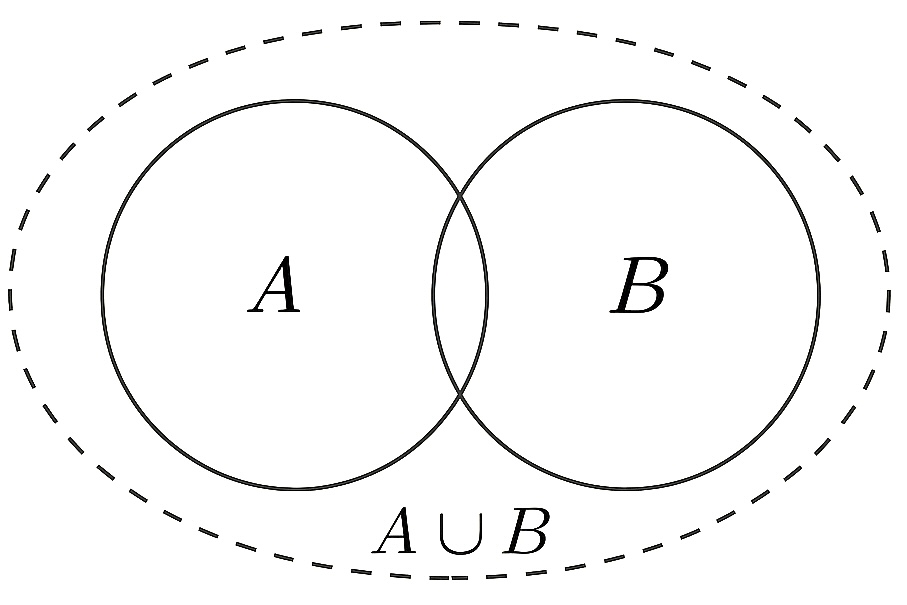

Esta fórmula indicaba la unión de dos conjuntos diferentes: el conjunto A y el conjunto B. Representaban la división a la que está condenada la humanidad. Es una división ideal, todas las divisiones concebibles por la mente humana estaban representadas por la presencia de dos conjuntos distintos, A y B.

Él quería unirlos y encontró la manera. (El símbolo ∪ representa la unión).

«Hay que hacer que las personas, representadas por x, sean libres de pertenecer a A o a B», reflexionaba.

No era el Señor Todopoderoso, era un ex pastor anglicano de las afueras. No tenía el poder de derribar las barreras que Él había creado, pero podía hacer “irrelevante” el hecho de pertenecer a una parte u otra. Por eso, escribió la primera parte de la fórmula:

x∣[PA (x)∨PB (x)

Quería decir “tal que x pertenece al conjunto A o al conjunto B”.

Ya estaba en el buen camino. Sin embargo, era necesario establecer una condición que diera a x la libertad de pasar de un conjunto a otro.

«Buenos o malos, blancos o negros, ingleses o franceses. Es “irrelevante”. Todos estamos destinados a una existencia breve, cuyo final no podemos conocer, pero que es absolutamente cierto», escribió estas palabras en la mitad de la hoja y las tradujo en la última parte de su fórmula.

∧x<M

Significaba «y x menor que M».

Si las personas estaban representadas por x, M era la letra que representaba los días de vida. Obviamente, nadie era capaz de revelar el número exacto, pero lo cierto era que nadie podía vivir más allá del final de sus días. Por lo tanto, independientemente del valor de M, x siempre sería menor que M.

La propiedad característica se cumplía y la unión de los conjuntos se completaba. Había logrado reconstruir Babel.

Y dado que a lo largo de los siglos muchos pintores se habían esforzado por representar la escena del Génesis, él también haría lo mismo con su nueva ciudad.

Decidió representar esa fórmula con círculos y elipses.

A partir de ese momento, esa representación llevaría su nombre:

el diagrama de Venn.

Esa línea discontinua representaba lo que había logrado: “la unión”. Sin embargo, cuanto más miraba su dibujo, más le asaltaba la duda.

«Aunque es lógico que una persona nunca viva más allá del final de sus días y que, por lo tanto, x sea siempre menor que M, en el momento en que se revela el valor de M, x deja de existir. ¿En qué conjunto termina después?».

Según el diagrama que acababa de dibujar, x solo tenía dos posibilidades. Terminar fuera de la línea discontinua o disolverse dejando un espacio dentro del conjunto.

La fórmula que había creado era lógicamente válida, pero seguía habiendo un insoportable halo de indeterminación.

Intentó identificar un nuevo principio para satisfacer de nuevo la “propiedad característica”. Quería asegurarse de que, incluso después de que se conociera el valor de M, la humanidad no se viera sometida a nuevas divisiones. Como el purgatorio, el infierno y el paraíso.

Sin embargo, esta vez le resultaba imposible establecer una “característica” que pudiera ser absoluta, no ambigua. En el más allá no hay tiempo y las decisiones dependen de la arbitrariedad de un Señor cuya voluntad nos es desconocida.

No había líneas, círculos ni elipses que pudiera dibujar. Una lágrima le recorría el rostro. No le quedó más remedio que escribir esta fórmula:

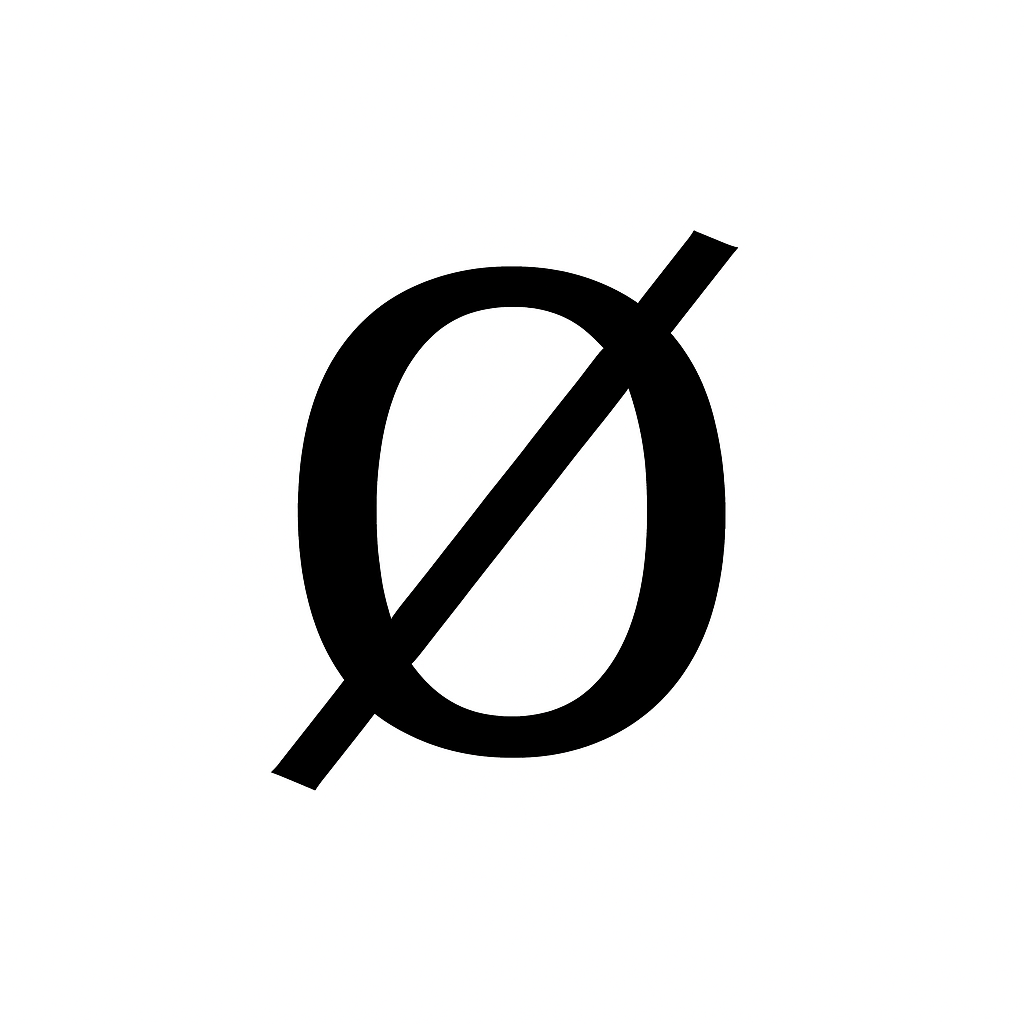

∃x∀y(y∈/x)

«Existe al menos un conjunto x tal que ningún objeto Y está contenido en x», susurró.

Era la fórmula que definía el vacío. Era el axioma, el principio fundamental que permitía que todas las cosas existieran.

«Si no existiera el vacío, ¿cómo podrían existir las cosas que existen: nosotros, la Tierra, el universo? Si no existiera el vacío, ¿cómo se podría definir un antes y un después? El vacío es como una hoja en blanco cuyo final no se puede ver. Es la premisa para marcar dónde empieza y termina algo. Es la premisa para dibujar cualquier cosa. El vacío es la nada, que deja al tiempo y al espacio la posibilidad de existir y tomar forma.

Nada viene antes que Él y nada después de Él. Suponiendo que existan un purgatorio, un infierno y un paraíso, esta división está destinada a desaparecer en Él, junto con la humanidad. De una forma u otra, no habrá más barreras ». Así dijo, antes de caer en un sueño profundo.

A la mañana siguiente, estaría allí, como cada año. En la puerta, el primer día del curso de sastrería. Se quedó mucho tiempo observando a esos chicos, en un frío día de enero. De repente, se dirigió hacia la ventana. Sopló sobre el cristal para que se formara condensación y dibujó un símbolo con el dedo.

El vacío.

P.D. Aunque es cierto que John Venn era un pastor anglicano y que más tarde abandonó la carrera eclesiástica para dedicarse a las matemáticas y la lógica, hay que tener en cuenta que la historia que acabamos de contar es fruto de la imaginación. El elemento biográfico de John Venn ha servido de inspiración para crear un relato de ficción. Además, cualquier juicio sobre la religión no debe entenderse como la opinión personal del autor, sino como un mero artificio narrativo, preparatorio para la realización del relato.